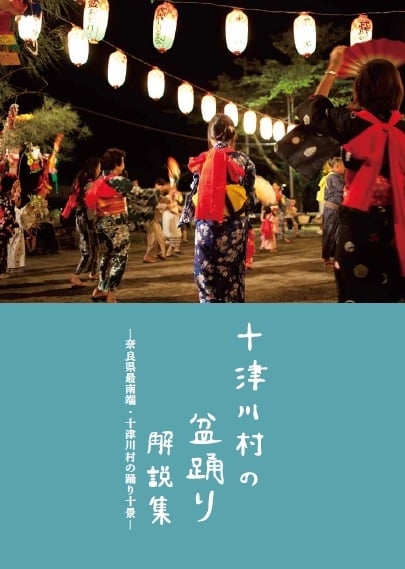

毎年夏にむけ十津川村の10地区で踊られる盆踊り。

各地区の盆踊りには特徴があり、演目もさまざま。また、同じ曲でも地区によって、踊り方が異なったりと、それぞれの地区で特徴があります。

ばか踊り(扇踊り、民謡踊)では、両手に舞扇を持ち、回転させたり上下にさせたりと、歌の調子にあわせて舞い踊ります。その他、手踊りなどもあり、各地区には数十曲の踊りがあります。

一方、小原・武蔵・西川に残っている「大踊」の歴史は古く、室町時代に流行した「風流踊」の流れをくむものとされています。「風流」とは、「華やかで賑やか」「人目を惹く・目を見張る」といった意味を持ちます。

隊列を組んで、太鼓を打ち鳴らしながら踊り、それに扇の舞が続く。さらに、切子灯籠を吊るした笹竹がまわりを囲みます。その様子に、ご先祖様を迎える盆行事としての儀礼的な要素をみることができます。

このような勇壮な踊りは、風流踊の要素を色濃く今に伝えており、「十津川の大踊」として1989年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。さらに、2022年11月30日にはユネスコ無形文化遺産に「風流踊」の一つとして「十津川の大踊」が登録されました。

お盆には、ご先祖様が帰ってきます。

そして、村を離れた人も帰省し、村人とみんな一緒に踊りあかします。

優雅で美しい十津川の盆踊りをぜひ、踊りにお越しください。

盆踊り 毎年8月13日、14日、15日

地区によって異なります。

昴の郷ふれあい物語 8月下旬

各地区の踊り保存会が集合!

十津川村の盆踊り

~300年以上受け継がれてきた

秘境の文化遺産~

十津川村の盆踊り 解説集

-奈良県最南端・十津川村の踊り十景-

全34ページ。

編集・発行/奈良地域伝統文化保存協議会

監 修/中川眞、奈良県文化・教育・くらし創造部文化財保存課

発行日/2022年3月25日

※この資料はデータ版のみとなります。紙媒体はございませんので、ご了承ください。